近日,复旦大学张成课题组与石武课题组合作研究发现,热释电效应可实现一种新型电荷掺杂机理,在无需外加栅极电压的情况下实现大范围的载流子浓度调控。该成果于2025年2月27号在线发表于《纳米快报》(Nano Letters),论文标题为“Unexpected Large Electrostatic Gating by Pyroelectric Charge Accumulation”。复旦大学博士研究生牟毅成和研究助理刘祺为论文的共同第一作者,张成研究员和石武青年研究员为论文通讯作者,研究工作得到了复旦大学沈健教授、王文彬研究员和郭杭闻青年研究员团队的大力支持。

热释电效应(Pyroelectricity)是指压电材料在温度变化时产生电荷的特性,这一现象源于材料自发极化的变化。当温度升高或降低时,自发极化的增强或减弱会在材料表面产生多余的束缚电荷或自由电荷。如果这些电荷无法被外部环境迅速补偿,材料便会处于带电状态。该研究表明,这种温度驱动的电荷积累可通过静电栅极效应调控二维半导体材料的载流子浓度。

研究团队利用铁电材料铌酸锂作为衬底,制备了氮化硼封装的石墨烯场效应晶体管,并对器件进行了变温电阻测量和霍尔电压测量。研究重点考察了两种不同切型的铌酸锂衬底,分别是具有面外极化的128°Y切和不具有面外极化的Y切。实验结果表明,在128°Y切衬底上的晶体管电阻随着温度降低而显著下降,与Y切衬底及传统硅基衬底的行为存在明显差异。霍尔测量进一步证实,128°Y切衬底上的晶体管载流子浓度随温度变化剧烈,在2 K时达到1.05 × 1013 cm-2,同时仍保持较高的载流子迁移率。而Y切衬底上的晶体管载流子浓度则几乎不受温度变化影响,始终处于本征范围。此外,通过对低温量子振荡测量,研究验证了128°Y切衬底对晶体管的高掺杂效应。

图1. a. 铁电相铌酸锂的晶格结构;b.铌酸锂衬底上石墨烯场效应晶体管结构;c.载流子浓度和转移曲线随温度的变化。

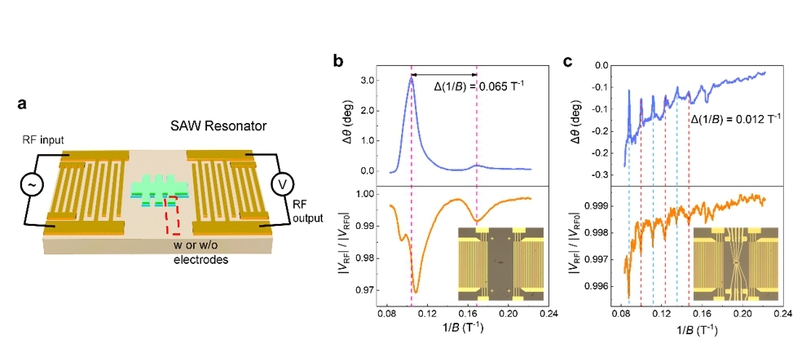

为探究掺杂效应的物理机制,研究团队采用了一种无接触测量方法——声表面波(SAW)衰减与声速变化测量技术。通过对比有无电极连接的石墨烯晶体管,实验发现:无电极的晶体管载流子浓度保持在本征范围,未出现明显掺杂;而有电极接触的晶体管载流子浓度显著升高,表现出高频量子振荡。这一现象表明,载流子掺杂机制主要由静电栅极效应主导,而非电荷直接转移。此外,研究还发现,铌酸锂衬底底部是否连接金属极板也会影响掺杂程度——当衬底接地时,掺杂效果更为显著。通过直接测量铌酸锂的热释电电流,研究团队获得了变温时材料的自发极化强度变化,并据此计算得到的载流子浓度与实验观测结果相吻合。这一发现揭示了衬底内部电场可增强热释电效应所引起的静电掺杂。

图2. a. 无接触式测量方法的器件示意图。b./c. 无电极和有电极石墨烯的声学测量结果及器件照片。

本研究揭示了一种全新的载流子调控机制——热释电栅极效应,为二维材料的物性调控提供了新思路。该机制不仅有望拓展低温物理研究的实验手段,也为新型二维电子器件的设计与应用提供了潜在可能。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金重大研究计划培育项目和面上项目以及上海市曙光学者的资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c00099