声表面波(Surface acoustic waves)是一种特殊的弹性波,仅沿固体表面传播,并可通过制备在压电衬底表面的平面金属叉指换能器激发。在压电衬底上,声表面波伴随压电场传播,并与导电样品中的载流子相互作用,在导体内部同时激发交流电流(振荡声电效应)和直流电流(稳态声电效应)。以往的声电研究主要关注声表面波诱导的稳态声电效应,而对振荡声电效应的研究较少,原因在于该效应属于瞬态响应,难以直接观测。

近日,复旦大学张成课题组利用相干整流的新思路,实现了对振荡声电效应的相干探测。这一研究成果于2025年3月7号发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters),论文标题为“Coherent detection of the oscillating acoustoelectric effect in graphene”,并被选为Editors’ Suggestion。复旦大学博士研究生牟毅成为论文第一作者,复旦大学张成研究员为论文通讯作者,课题组博士生王嘉宇、陈昊楠、夏英超参与了部分研究工作。研究理论分析部分得到了复旦大学谢心澄院士、江华教授、吴宜家青年研究员团队的大力支持,论文合作者还包括复旦大学江雪副教授、石武青年研究员等人。

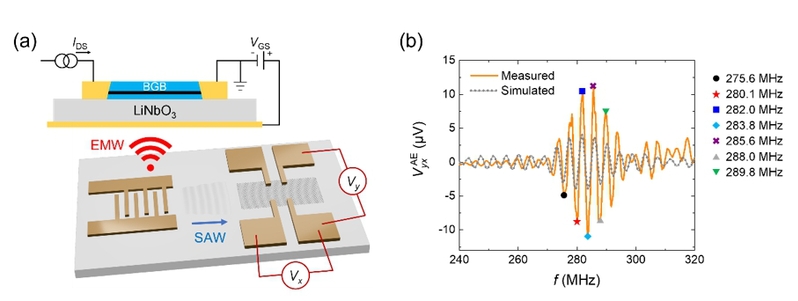

研究团队通过异质集成工艺制备石墨烯-铌酸锂复合器件用于声电效应研究。铌酸锂衬底上的叉指换能器在输入高频交流信号时,不仅激发沿衬底表面传播的声表面波,还充当天线辐射同频电磁波。当声表面波与电磁波在石墨烯晶体管再次相遇时,研究人员观测到随频率变化呈现正弦振荡的电压信号,其包络形态与声表面波的频率响应类似,表明其源自声表面波和电荷的相互作用。

图1. (a)振荡声电效应的相干探测原理与器件结构示意图。(b)横向声电压与频率的关系。

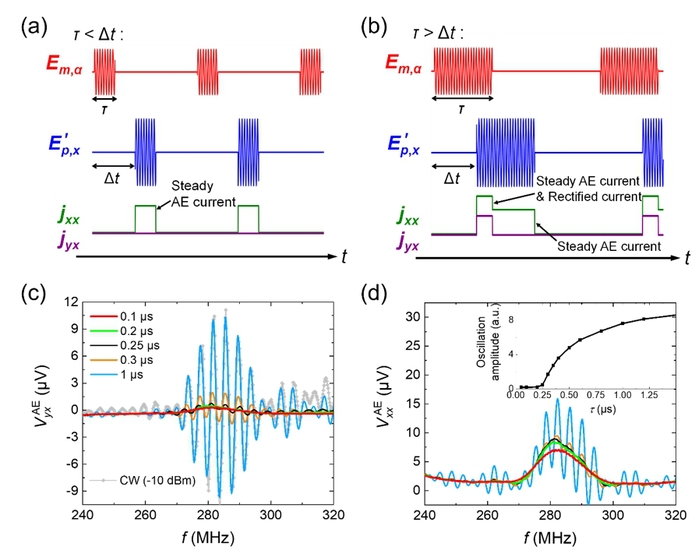

研究团队进一步采用脉冲测量方法,将输入叉指换能器的信号由连续波替换为脉冲波。由于声波的传播速度远低于电磁波,该方法可有效分离样品中的电磁波与声表面波。实验结果显示,当脉冲宽度τ小于声波从叉指换能器传播至样品所需的时间Δt时,相干信号消失,仅剩恒定声电效应。当τ逐渐增大并超过Δt时,相干信号幅度迅速增长并趋于稳定。这一结果表明上述振荡声电压来自电磁波与声表面波的相干整流。实验可通过振荡声电压的功率及频率响应获得声场调控的载流子浓度、平均自由程等关键信息,为后续探索声电效应的物理机制和应用奠定了基础。

图2. (a)-(b)脉宽调制下的振荡声电信号产生和消失示意图。(c)-(d)震荡声电信号随脉宽的变化。

论文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.096301